ثمة تغيرات ملحوظة لا تخطئها العين فيما يخص السياسة الخارجية السعودية التي شهدت تحولات عديدة على مدار العامين الأخيرين. ويبدو الأمر كما لو أن ثمة مراجعة وإعادة تقييم لهذه السياسة وذلك حسب قاعدة المكاسب والخسائر، وبشكل بدت معه هذه السياسة أكثر انفتاحاً وبراغماتية وأقل جموداً وتصادمية.

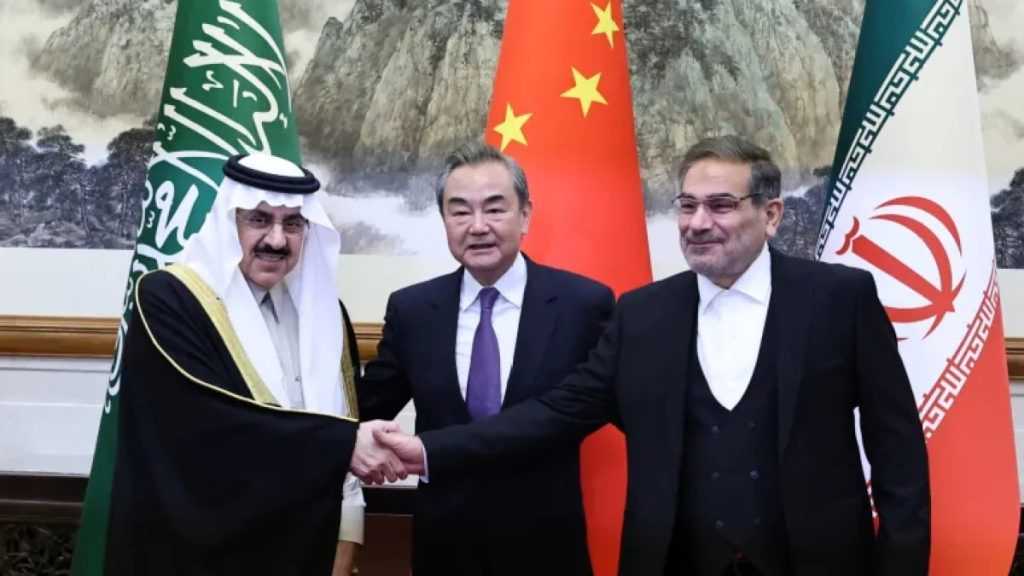

فمن إنهاء الأزمة الخليجية مع قطر أوائل عام 2021، إلى التقارب الكبير والمفاجئ مع إيران أوائل مارس/آذار الماضي وتسريع وتيرة إعادة العلاقات مع طهران، مروراً بالتهدئة ووقف الحرب في اليمن، إلى التحرك الأخير بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد وإعادة دمجه في المنظومة العربية، فضلاً عن تحولات العلاقة مع القوى الكبرى كأميركا والصين وروسيا، تبدو السعودية كما لو أنها تعيد تعريف دوائر حركتها وتأثيرها الخارجي بشكل مغاير عما كانت عليه طيلة العقود الماضية.

ولعل السؤال المركزي الذي تطرحه هذه التغيرات يتعلق بأسبابها ودوافعها وعما إذا كانت بالفعل تحولات جوهرية وإستراتيجية أم أنها مجرد تغيّرات تكتيكية مؤقتة. ثمة دوافع أربعة يمكنها تفسير هذه التغيرات في السياسة الخارجية السعودية.

- أولها يتعلق بالانتهاء من عملية ترتيب البيت الداخلي في المملكة حيث نجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إعادة رسم خرائط السلطة والنفوذ داخلياً بشكل يمنحه حرية الحركة خارجياً، وبما يسمح له إعادة رسم دوائر الحركة والتأثير بما يحقق مصالح بلاده إقليمياً ودولياً، وبما يتماشى مع رؤيته لهذه المصالح. وهي مسألة حيوية حيث لا يمكن اتباع سياسة خارجية نشطة وفعالة دون ترتيب الأوضاع الداخلية وضمان وجود اتفاق أو اجماع حول أولويات وكيفية إدارة هذه السياسة.

- ثانيها، يتعلق بالنموذج التنموي الذي تسعى السعودية لتطبيقه وإنجازه داخلياً والمتمثل في رؤية 2030 التي تركز على عملية تنويع الأسس الاقتصادية للمملكة، بعيداً عن النفط، والتمدد في مجالات تنموية وإنتاجية أخرى خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية. وهي عملية أشبه بإعادة بناء الدولة والمجتمع السعودي على أسس غير تقليدية للمرة الأولى منذ نحو قرن. هذه النموذج التنموي يتطلب سياسة خارجية أكثر عقلانية وحكمة تساعد على تحقيقه، وليس العكس، وهو ما يعني عدم الدخول في مغامرات خارجية غير محسوبة قد يكون لها تأثير سلبي على فرص نجاح هذا النموذج.

- ثالثها، نظرياً وعلمياً فإن أحد محددات السياسة الخارجية لأية دولة هو إمكاناتها الاقتصادية والمالية. فإذا تمتعت دولة ما بإمكانات عالية في هذه المجالات، فعلى الأرجح أنها سوف تتبع سياسة خارجية نشطة وفعالة والعكس صحيح. ولا تعد الحالة السعودية استثناء في هذا الصدد، بل تؤكد هذه الأطروحة النظرية. فالمملكة لديها إمكانات اقتصادية ومالية هائلة يمكن توظيفها لخدمة سياستها وأجندتها الخارجية. في الوقت نفسه تسعى المملكة لأن تصبح وجهة استثمارية واقتصادية عالمية، وهو ما يعني الانفتاح على العالم الخارجي وتقليل الاحتقان والتوتر في علاقاتها الخارجية.

- رابعها، على ما يبدو فإن ثمة مشروعاً خارجياً تسعى السعودية لتحقيقه يقوم على محاولة ملء الفراغ العربي المخيف في كثير من الملفات، خاصة في ظل ضعف وانسحاب مراكز القوى التقليدية التي كانت مؤثرة وفاعلة خلال العقود الماضية، سواء في القاهرة أو بغداد أو دمشق، والمنشغلة بكثير من قضاياها ومشاكلها الداخلية. وهناك شعور لدى صناع الرأي والفكر في السعودية بأن المشروع الخارجي للمملكة ليس فقط مشروعا إقليمياً، بل دولياً أيضا، وذلك نظراً لحجمها ووزنها الاقتصادي والمالي في سوق النفط العالمية.

تتزامن هذه التحولات أيضا مع إعادة نظر في خارطة التحالفات الإستراتيجية للمملكة إقليميا ودولياً، وهنا يمكن رصد 3 مؤشرات أساسية:

- المؤشر الأول هو التحرر من القوالب الجامدة للتحالفات العربية التي سيطرت طيلة العقدين الماضيين، سواء ما بين “ممانعين ومعتدلين” أو ما بين “معتدلين وراديكاليين”. ولعل هذا جزء من حالة السيولة الإقليمية التي تتداخل فيها الملفات والمصالح والأجندات بشكل لم يحدث منذ عقود. ولذلك لم تعد هناك صداقة أو تحالفات دائمة أو عداوة كاملة في التعاطي مع الحلفاء والخصوم بالمنطقة. وعلى ما يبدو فقد وجدت المملكة أن من مصلحتها الإستراتيجية التحرر من عبء بعض الحلفاء التقليديين الذين ورّطوها في مشاكل ونزاعات إقليمية كثيرة خلال السنوات الثماني الماضية أثرت سلباً على صورتها ورؤيتها ومواقفها الإقليمية.

- المؤشر الثاني هو محاولة السعودية إعادة رسم علاقتها بالقوى الدولية خاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا أيضا، بشكل يبتعد عن المنطق الحدّي في التعاطي معها على طريقة إما هذا أو ذاك. صحيح أن ثمة علاقة إستراتيجية تمتد لعقود بين واشنطن والرياض، إلا أن هذه العلاقة تأثرت كثيراً بشكل سلبي خلال العامين الأخيرين. كما أنها ليست، ويجب ألا تكون، مانعاً في أن تتحرك المملكة بقدر من الحرية في تحديد ونسج علاقاتها بالأقطاب الدولية الأخرى بما يحقق مصالحها الإستراتيجية.

ولعل ما يساعد الرياض على ذلك هو حالة الاستقطاب والتنافس الدولي بين بكين وواشنطن من جهة، وحالة الصراع السياسي والعسكري بين واشنطن وموسكو الذي تجسده الحرب الطاحنة في أوكرانيا من جهة أخرى.

ولعل هذا من أهم الدوافع التي تفسر التحولات التي تشهدها السياسة الخارجية للسعودية على مدار العامين الأخيرين. ولذلك فليس بالضرورة أن يكون الانفتاح السعودي على بكين هو بالضرورة تخلياً عن التحالف الإستراتيجي مع أميركا، كما أنه ليس بالضرورة مجرد مناورة للاستفادة من التوتر في علاقات بكين وواشنطن، وإنما محاولة الاستفادة من ظرف تاريخي لا يتكرر كثيراً من أجل تحقيق المصالح السعودية، وذلك بغض النظر عن مدى نجاح هذا المسعى من عدمه. - أما المؤشر الثالث فهو سعى المملكة كي تكون حاضرة في خارطة الفعل ودوائر التأثير الإقليمية والدولية. إقليمياً، تبدو السعودية منخرطة في أكثر من ملف سياسي وجيوإستراتيجي كالملف السوداني والسوري واليمني واللبناني والمصري وغيرها، وذلك مع اختلاف أشكال ودرجات هذا الانخراط. ولكنه في النهاية يعكس سعيا واضحا للوجود والتأثير وعدم الانكفاء على الداخل.

أما دولياً، فمن الواضح أن المملكة تسعى كي يكون لها دور عالمي، سواء فيما يتعلق بصناعة وإنتاج النفط وتحديد توجهات وتحركات أسواقه العالمية، أو فيما يتعلق بالاستثمارات المتنوعة والمتعددة في المجالات التكنولوجية والتنموية بمختلف أشكالها، وبما يجعل المملكة جزءا أصيلا من خريطة الاستثمارات العالمية.

وإذا كان من الصعب الجزم، حالياً، بأن التحولات الراهنة في السياسة الخارجية السعودية هي تحولات جوهرية وإستراتيجية طويلة الأمد، فإنها تمثل قطيعة نوعية مع إرث السكون والانكفاء الذي طَبَع تلك السياسة لعقود طويلة. وهي أشبه بما يبدو أنها صحوة سعودية في السياسة الخارجية تسعى لاستدراك ما فات من العقود التي لم تستفد فيها المملكة من إمكاناتها الاقتصادية والمالية والجيوإستراتيجية من أجل تحقيق مصالحها، وهو ما يعكسه الحضور السعودي الملحوظ على الساحتين الإقليمية والدولية.